2016年1月20日(水)午後3時〜午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議室、参加者:狸吉、致智望、山勘、恵比寿っさん、本屋学問)

今年もよろしくお願いします。ジョンレノ・ホツマさん、高幡童子さんが残念ながら前回に続き不参加で、やや寂しい年初の例会でしたが、他の皆さんは定刻通りに元気に集合しました。

今回の書感にもあるように、正しい世界観、民族観、宗教観を持つためには、日本史や世界史の全体像を客観的に知ることです。ギリシャ、ローマの歴史をちゃんと勉強していたら、マルクスは社会主義を唱えなかったのではないか。レーニンも毛沢東ももう少し頭が良かったら、国家と同胞をあんな不幸な目には遭わせなかったのではないか。しっかり学問を積んで教養を高めることは、今の日本人にも大いに必要です。

もっとも、ソ連と中国が共産主義をやってくれたおかげで今の日本があるのですが。

恒例の新年会も大いに盛り上がりました。美味しい料理に天下の美酒、仕上げにこれまた美味の蕎麦。演歌からオペラまで話題は尽きず、そしていつもながら恵比寿っさんのご手配の見事さに感服します。

(今月の書感)

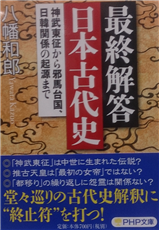

「習近平の権力闘争」(致智望)/「ビッグヒストリー入門」(山勘)/「最終解答 日本古代史」(恵比寿っさん)/「オーボエとの『時間(とき)』」(狸吉)/「ニッポンの裁判」(本屋学問)

(今月のネットエッセイ)

「人間は利口なのかバカなのか」(山勘)/「人間は大きいのか小さいのか」(山勘)/「正月の“ヒューマン・ウオッチング”」(山勘)

(事務局)

習近平の権力闘争/中澤克二(日本経済新聞出版社 本体1,600円)

本書は、日本経済新聞編集委員兼論説委員の中村克二の著作である。中村克二は、2012年から日本経済新聞社の中国総局長として北京に赴任し、2015年に帰国。2014年度ボーン・上田記念国際記者賞を受賞している。

本書は、日本経済新聞編集委員兼論説委員の中村克二の著作である。中村克二は、2012年から日本経済新聞社の中国総局長として北京に赴任し、2015年に帰国。2014年度ボーン・上田記念国際記者賞を受賞している。

本書の内容は、習近平の権力闘争の現状からから始まる。2015年の3月中国全国人民代表会での事、習近平国家主席が座る席に女性がお茶を置こうとしているところを、SP役の側近が監視している姿が映されている。この日、習近平主席は暗殺を警戒し相当に疲れていたと言う。それは、既に報道されている反腐敗運動を発動し、大物が逮捕されて後間もない時の事であった。

本書を読むことで、この汚職の意味するところが大変深刻なものであることを知った。既に逮捕された人達が、江沢民、湖錦濤の側近であった事、そして本書にて関係者の人脈が図形化されているものを見るに及んで、尋常で無いことに驚く。

2007年に彼が政治局常務委員になった時、著者はTVでその顔を観て、1999年に習が福建省の省長代理として、取材した人物である事を思い出し、何故彼が今ここに、と言う思いが走り、中国の政治は分らない事だらけ、早速彼のその後の足跡を調べでみたと言う。

習の父親は、副首相を務め共産党の幹部だった。従って、習は太子党のメンバーと言う事になるから、逮捕された徐才厚、郭伯雄、令計画は太子党では無く、たたき上げで登って来た者達であったから、捕まる可能性が充分に有ったと言う。自分に対抗する勢力の1つである、江沢民の権力基盤を潰さない限り、自分の権力は固まらないと信じる習、邪魔になる派閥の側近はこれからも逮捕が続くと考えられ、彼の身辺警護もますます厳しくなると言う。以上が、本書の序にあたる部分で、中国の今後を暗示する重要な部分と私は考えるのである。

次に、中国の国家戦略が述べられている。中国には、「一帯一路」と言う外交政策があり、中央アジアからアラブ世界に通じる陸のシルクロードと、南シナ海からインド洋、アラビア海、アフリカへの海のシルクロードの両方によって経済圏を作りたい。このために人民元を国際化して行く、その手段としてAIIBであり、これにより、アメリカに対抗出来ると踏んでいる。こう考えると、習のアメリカ訪問の席上でもめたと言う南シナ海の埋め立て問題などに納得がいく。

中国の識者の中にも「早すぎる経済成長で過剰な自信を持った中国は、日本の対等的な行動が気に入らない」と言う。共産党の下での歴史研究は、真の学究とは言えず、統治への貢献を目的にした内政・外交の道具で、その使い方は時の政権が決める。だから、沖縄は日本の一部と何度も認めてきた、尖閣諸島も同様の中国。一貫性を平気で無視した従来の立場の変更は、今後もあると日本を牽制するものであると言う。

本書を読んでみて、権力闘争によってのみ政権が確立する社会の矛盾は、今後もくり返されると思うのである。ならば、この国が国家として信用される事は永遠に無いのではないか。ヨーロッパの国々は、「国」と「国」の騙し合いによって今日に至る歴史がある。騙しても反故となる、とみると、とことんしゃぶり続けてきた彼らの歴史から、色々な事象が想像出来る。アメリカ市場で売れないフォルクスワーゲンも中国市場ではナンバーワンの売り上げと言う、しかも、例の事件後もそうだと言う。私が、ドイツの商社と仕事をしているときの事だが、中国の様な不安定で不正直な業界と良く仕事が出来るね、と問いただした事がある。その時彼らが言うには、だからビジネスチャンスなのだよと言う。我々の発想とは全く方向違いに唖然としたものだった。

中国主導による、AIIBに参画するのもヨーロッパが一早かった。ヨーロッパ企業人の強さと言うか根性と言うか、日本人は見習う必要は無いと思うが、我々は世界の常識なり、実態をもっと知るべきと思う。

私は今、塩野七生の小説「フリードリッヒ二世の生涯、上下」を読んでいる。ここには、中世ヨーロッパ社会の弱い者を徹底してしゃぶり尽くす社会が如実に描かれている。その反省から進化して、今日あるのが、先進ヨーロッパ社会である。中国を利用する事ぐらいは、何の問題も無いのであろう。日本人に真似できる手法、文化で無いと思うのである。

今は、時代の区切り、歴史が繰り返される折り返し点かも知れない。人間は殺し合うのが本能と考えるなら、アメリカや日本は幼稚で未熟とも考えられるが、如何であろう。

(致智望 2016年1月9日)

ビッグヒストリー入門/デヴィット・クリスチャン著・渡辺政隆訳(WAVE出版 1800円+税)

作者はいま売れっ子の米歴史学者。米サンディエゴ州立大学で教鞭を取る。歴史を独特の視点で大づかみにとらえる「ビッグ・ヒストリー・プロジェクト」を建ち上げて世界の注目を浴びている。訳者は筑波大学教授にしてサイエンスライター。「ダーウィンの夢」など著書、訳書が多い。

本書は、「前編:始まる前の物語」で宇宙の始まりをコンパクトに語り、本篇では「人間の物語」として「始まり―狩猟採集時代」「加速―農耕時代」「我々の時代―近代」が語られる。

「狩猟採集時代」では、紀元前30万年ごろから現生人類がアフリカに出現し、紀元前20万年ごろユーラシアに進出、紀元前5万年ごろの厳しい氷河時代にオーストラリアに、紀元前1万3000年ごろアメリカに進出した後、紀元前1万年ごろ、農耕の発達で狩猟採集時代が終わる。

狩猟採集民は、数人の近親者からなる小集団で広い地域で遊動生活をしていた。隣接する集団間で血縁関係を持ち、モノや技術や情報の交換も行われていた。およそ紀元前5万年前ごろから技術革新の速度が上がり、石器は精度と種類が増し、骨、琥珀、植物繊維など新素材の利用も始まり、3〜2万年には弓矢や投槍器ができた。技術革新は大型動物の絶滅と、ゆっくりとした人口増加をもたらした。狩猟採集時代の世界的な大移動の最終段階は最終氷河時代の終わりと時期が一致する。

「農耕時代」は、紀元前8000年から紀元1750年間のほぼ1万年で、狩猟採集時代の25万年に比べるべくもない。農耕の歴史はアフリカとユーラシアをつなぐメソポタミアとナイル渓谷の間で見つかっている。農耕共同体同士や外部の狩猟採集民族とのモノやサービスの交換が進み、食料が貯蔵されるようになり、食料管理の仕事ができ、もめ事を裁いたり祭司を司る、神殿や水路を作るなど仕事が増え、政治的、経済的な階級が出来てくる。「会計」が必要になり「文字」が出現した。最上位は裕福な支配者、祭司、商人、最下位は奴隷や浮浪者ができた。

都市、帝国出現のトレンドは紀元前500年〜紀元1000年まで続いた。ペルシァのアケメネス王朝、中国の漢、地中海世界のローマ帝国、インドのマウリア朝などがある。

紀元1000年〜1750年は、南北アメリカ、南アフリカ、中国西部などにも農業が広がった。しかし人口の移動、拡大につれてユーラシアでペストが、南北アメリカで天然痘などが大流行して人口が急減した。ユーラシア大陸東部では、ヨーロッパ人の侵略が一世紀以上にわたった。最初はポルトガルとスペインの艦船、一世紀遅れてオランダとイギリスの艦船が侵攻した。

「近代」は1750年頃からはじまりまだ250年ほど。それ以前の農耕時代はおよそ1万年、その前の狩猟採集時代は20万年以上である。

近代の主要な特徴とトレンドは、まず人口の増加と生産性の増大がある。人口増加にともない共同体のサイズも拡大し、都市が拡大した。それにつれて政府の権力と仕事が増え、複雑になった。同時に、貧富の差の拡大、女性の機会拡大、前近代的な伝統、文化、生活様式の崩壊が進んだ。

20世紀(1914〜1945)は成長が減速した。ヨーロッパの帝国主義諸国による他地域の独占支配が強まった。オーストリアの皇太子の暗殺をきっかけに第一次世界大戦がはじまった。1929年には国際的な金融破綻から大恐慌が起き、1933年、ドイツでヒトラー率いるファシスト政権が誕生した。ファシズムはイタリアなどにも飛び火した。ロシアにマルクス主義的社会主義国家が誕生した。

現代(1945〜現在)を概観すると、第二次大戦後は資本主義の駆動力で史上最速の経済成長を生み出した。しかしソ連は、労働力と資源を大量にしかも強制的に動かす計画経済の限界に達して1991年に崩壊した。中国は、1976年に毛沢東が死ぬと市場経済の要素を慎重に導入した。

20世紀後は、急速な人口増加と消費量の急増が生物圏(地表、海洋、大気圏)全体に新たな圧力を課しているとして、生物圏の急変に対する人間世界への警告を発する。

(山勘 2016年1月13日)

最終解答日本古代史―神武東征から邪馬台国、日韓関係の起源まで/八幡和郎(PHP文庫 2015年2月19日初版発行 本体700円)

著者紹介 八幡和郎(やわた かずお)

著者紹介 八幡和郎(やわた かずお)

1951年、滋賀県大津市生まれ。東京大学法学部を卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。フランス国立行政院留学。大臣官房情報管理課長、国土庁長官官房参事官などを歴任後、現在、徳島文理大学大学院教授をつとめるほか、作家、評論家としてTVなどでも活躍中。

『例題総理の通信簿』(PHP文庫)、『戦国大名県別国盗り物語』(PHP新書)、『江戸300藩最後の藩主』(光文社新書)、『本当は誤解だらけの「日本近現代史」』『本当はえらくない?世界の歴史人物』(以上ソフトバンク新書)、『愛と欲望のフランス王列伝』(集英社新書)、『領土問題は「世界史」で解ける』(宝島社)、『世界の王室うんちく大全』(平凡社新書)など、古今東西の歴史についても多数の著作がある。

はじめに 古代史論争に最終解答

日本人の故郷

Q.日本人は朝鮮半島から来たのか?

A.弥生人は江南地方から半島沿岸経由で来た

日本人がうまれたこと韓国・朝鮮人は成立していなかった

神武東征の真実

Q.九州王朝は畿内を征服したのか?

A.日向から少人数で出発した流浪の旅だった

神武東征は中世に生まれた伝説

邪馬台国の所在地

Q.邪馬台国はどこにあった?

A.卑弥呼が九州で死んだ1世紀後に、天皇家が北九州に登場

卑弥呼はアンチ天皇制のシンボルとしてでっち上げられた

大和朝廷と統一国家

Q.「日本書紀」は信頼できる歴史書か?

A.大和朝廷の統一過程と系図はすべて真実

古代の天皇を教科書に乗せることを文部科学省が禁じている

任那日本府

Q.朝鮮半島を日本は支配していたのか?

A.新羅や任那は中国も承認した日本の勢力圏だった

韓国に都合が悪ければ』中国の正史も黙殺

万世一系と騎馬民族

Q.応神天皇や継体天皇は新王朝を開いたのか?

A.30歳以上が即位の条件とみれば、皇位継承のなぞは消える

歴史家が万世一系を否定したい理由

聖徳太子架空説

Q.曽我一族の功績を厩戸皇子に付け替えた?

A.聖徳太子は天智・天武だからあり得ない

厩戸皇子はいたが、聖徳太子と呼ばれていなかったから架空か?

藤原一族の正体

Q.不比等は律令国家の建設者か?

A.橘三千代夫人の夫だから出世しただけ

茨城県鹿島生まれという説もある藤原鎌足

天武朝から摂関制へ

Q.摂関制は藤原氏の政治的勝利で生まれたのか?

A.母后の圧倒的影響力で平安時代は動いた

摂関制でなく実は母后制であった

出雲神話に隠された建国史

Q.神話には歴史解明の鍵が隠されている?

A.宗教は短期で変幻、神話は借り物だらけで論じる価値なし

神話と宗教から歴史は語れない

遷都に秘められた謎

Q.都移りは怨念の産物か?

A.合理的な政治・経済・技術的判断で都は進化した

首都はその国の文明が凝縮されている

大唐帝国と日本

Q.遣隋使・遣唐使は対等外交だったか?

A.厳密な意味で対等とはいないが、双方相手の立場に配慮していた

日本には唐の文明が残っていると喜ぶ中国人

本文図表

主な参考文献

「世界に通用する日本史」をこの国は必要としているとの書き出しに魅かれて買った。国民としての意識を持たない国史は意味ないし海外で相手にされない歴史認識も国益に反すると著者はいう。その通りだ。自国の歴史に誇りを持たない国家は滅びると思う私はこの著者に興味を持った。歴史は普通に検証すれば大体のことは分かるというのも気に入った。著者の歴史との向き合い方が良いと思います。書感は要らないでしょう。

古代日本には独自の文字があったという人もいるが、普通にはなかったと考えられており、応神天皇の時代に伝えられたという記述が「日本書紀」にある。ホツマツタエ文字の1文字でも書かれてある土器片でも見つかることを今年も期待している。

(恵比寿っさん 2016年1月15日)

オーボエとの「時間(とき)」 宮本文昭著(時事通信社2007年 本体1,700円)

著者は日本のオーボエ演奏の第一人者。その著者は子供の頃クラシック音楽嫌いであったが、ある日偶然第九の歓喜の歌に出会い胸を打たれた。それから、クラシック音楽の世界に入り、何度も挫折を繰り返しながら世界的なオーボエ演奏家に成長して行った回顧録である。

私はこの本に出会う前、一流の音楽家は皆幼い頃から才能を現し、周りから大事に育てられ、挫折など知らずに国際的なコンクールで認められて、プロとしての花道を歩みだすと思っていた。ところが著者はそんな勝手な想像と真逆の過程を経て一流の演奏家に育ったのだ。

著者の父はテノール歌手、母も歌が生業(後に中学の音楽教師)という音楽一家に生まれながら、毎日の練習は性に合わず、幼いときに始めたピアノレッスンは嫌がって止めていた。クラシック音楽の道に進むと決めたときは、すでに中学生になっていたので、ピアノやヴァイオリンなどメジャーな楽器は、これから始めては一流にはなれない。比較的マイナーな管楽器も金管はうるさい、ファゴットは値段が高いで、結局消去法でオーボエが可能性として残った。父に中古の楽器を買ってもらい、懸命に練習したが芸大付属高校は不合格。その楽器自体にも不具合が見付かり、修理してもらってやっと桐朋学園高校に入学した。

高校3年になった頃何となく「ドイツに留学したい」との思いが募り、ドイツから来日したヘルムート・ヴィンシャーマンのオーボエ・コンサートを聴きに行った。そこで「この人に師事しよう」と思い定めて練習に打ち込み、憧れの先生に手紙を書いてドイツに留学した。自費留学の貧乏学生だったので食費を切り詰め、周囲の援助もあってやっと音楽アカデミーの課程を終了した。ところが緊張のあまり卒業試験は大失敗!失意の帰国後は楽器を見るのも嫌になり、家に閉じこもって酒浸りの生活に落ち込んだ。

そんなある日、音楽アカデミーでの先輩から「一緒に室内楽のコンサートをやろう」と強引に誘われ、練習に参加した。演奏会でモーツアルトのセレナーデを終えたとき、吹くことの楽しみが蘇えり本気で出直したいと思った。そこでドイツに再び留学し以前の師を訪れた。先生は弟子の再起を喜び、ドイツ各地で活躍する教え子たちに紹介状を書き、いろいろな名人の技法を学ばせた。

その後も幸運は続く。音楽アカデミーの先輩ファゴット奏者から、エッセン市立交響楽団の主席オーボエに空きができたと知らされ、試験を受けて入団した。ところが演奏会のソロパートで大失敗。ただちに「退団通告」を受けると覚悟したが、皆が暖かく支えてくれた。その後何回もプロとしてあるまじき失敗を繰り返すが、不思議なことに周りがすべて許してくれた。

著者はもともとソルフェージュが苦手で、芸大付属高校受験の際もピアノの音が言い当てられず不合格となった。後になって何十という調のすべての音階がを吹けるようになったが、そのレベルに達するのに長い時を要した。ところがドイツの音楽学校に行ったら自然に聴音ができるようになった。日本では「メロディー聴音」が主流であるのに対し、向こうでは「リズム書きとり」を教える。また音楽に対する姿勢が日本と異なる点が多々ある。ヴィンシャーマン先生から「楽器を吹くのは自分自身が自由になるため」と言われ、すぐには理解できなかった。しかし、プロになる前のある演奏会で、一瞬自分で作った形を忘れ、音そのものになりきって空気中を飛び回る感覚を得、そのとき「分かった!」と感じた。練習を重ね、できることをやり尽くしてこそ、完全な自由を得られるのだ。

ケルン放送交響楽団首席 オーボエ奏者として演奏会を終えた夜、年配の女性客から楽屋口で演奏を褒められ、「あなたはヴィンシャーマンの弟子ではないか?」と問われた。先生の元を巣立ってから長い年月が経っているのに、音楽愛好家に昔の師匠を言い当てられたことに衝撃を受けた。実はこれが、人を教える道に転じるきっかけとなったのだ。小澤征爾のサイトウ・キネン。オーケストラのヨーロッパ初の公演に参加したのが縁で、この有名な指揮者から個人的に指揮の手ほどきを受けた。次第に指揮と音楽教育に費やす時間が増え、ついに2007年オーボエ演奏からの引退を宣言した。ただし、その後も教える仕事は続けている。

本書の中で著者は若いときの多くの失敗を包み隠さず書き記している。最初に入団したドイツのオーケストラで大失敗をしても、団員たちが救い上げてくれたのは、正に宮本氏の人柄が仲間に愛された証左であろう。本書を読み進めると、著者から直接話を聞いているような気分になり、知らぬ間にその世界に引き込まれる。うわべを飾らないざっくばらんな性格が人を惹きつけるのだ。

何回もの挫折のたびにまた音楽に舞い戻ってきたのは、やはり音楽家の両親から受け継いだ遺伝子の発現ではないか。ドイツでの師との出会い、次々と訪れる運命の転機。これらもすべて著者の意欲を嘉した天の配慮であろう。

著者は終章「明日のオーボエ奏者へ」で、「鍛えるべきは筋肉より耳」、「主席奏者とセカンド奏者の適性の違い」、「オーボエの秘訣は力の抜き方」、「一期一会の演奏」など、自分が長年苦労して手に入れた知見を惜しみなく開示している。これらの言葉を真に理解できるのは、著者と同じ道に長年励み、「一芸を極め悟りの境地に達した人々」であろう。しかし、我々素人にもその雰囲気を味あわせてくれたのは有難い。

その後宮本文昭名言として、「拾ってくれる神はいるんです。これは今までの経験の中で学んだこと。絶対に実現したいと真剣に願っていることを、そう簡単に神様は見捨てたりしないんです}という言葉をネット上で見付け、なるほどと感じ入った。本書と出合ってよかった!

(狸吉 2016年1月17日)

日本の司法制度は、欧米に比べて組織が前近代的で裁判官や検察官の質が悪く、事なかれ主義や先例重視型が蔓延する権威追従志向の甚だしい特異なムラ社会だとよくいわれる。さらに、特定政党や政治家の私利私欲から特定法科大学院設立を強引に認可、乱立させた結果、司法試験合格率の低下を招き、今度は逆に整理にかかるという、成熟した先進国家では考えられないような乱暴な立法行政も行なわれている。

日本の司法制度は、欧米に比べて組織が前近代的で裁判官や検察官の質が悪く、事なかれ主義や先例重視型が蔓延する権威追従志向の甚だしい特異なムラ社会だとよくいわれる。さらに、特定政党や政治家の私利私欲から特定法科大学院設立を強引に認可、乱立させた結果、司法試験合格率の低下を招き、今度は逆に整理にかかるという、成熟した先進国家では考えられないような乱暴な立法行政も行なわれている。

「明日はあなたも殺人犯!!」「唖然、呆然、戦慄、驚愕 日本の裁判は本当に中世並みだった」「裁判の『表裏』を知り抜いた元エリート裁判官による前代未聞の判例解説」… 強烈な惹句が帯に踊る本書は、前書『絶望の裁判所』で日本の裁判制度を猛烈に批判した著者が、今回は実際の裁判例とその判決を下した裁判官の実名を挙げてこき下ろすという徹底したもので、一般紙やテレビではまず取り上げられることのない、日本の裁判の実態を余すところなく暴いた衝撃的な書である。

著者は東大在学中に司法試験に合格し、東京地裁や最高裁で裁判官として30年以上民事訴訟の指揮にあたり、現在は明治大学法科大学院で教鞭を取る。海外の裁判事情にも詳しく、略歴によれば文学や音楽、映画、漫画についても相当な知識を持ち、裁判官なんかさせておくには勿体ないような高い見識と教養を持つ人物らしい。

本書によれば、裁判官としての重要な判断構造は、一般的また法的能力に加え、洞察力、識見とビジョン、謙虚さ、人権感覚、民主的感覚などである。日本では裁判官を特別視する傾向があるが、実際の裁判官の多数派は、“裁判をする官僚”、“法服を着た役人”で、当事者の視点や立場に立とうとする気持がなく、これまた裁判官としての人格や資質に問題があり、国民や市民を支配するための装置だと著者は断言している。

日本の裁判制度も形式的には「3審」制度、つまり、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と進む形を取っている。どこの国でも新しい方向を示す民主的判決は地裁に最も多く、上級審に進むにつれて体制や権力寄りの判決に傾くといわれるが、日本の場合はそれが著しいようで、とくに最高裁は憲法裁判所としての機能もろくに果たしていないので、むしろ“最低裁判所”と断言してよいほど実に腐った組織だと著者はいう。

さらに、最高裁の判事(裁判官)の人選にとくに問題があると指摘する。構成は裁判官6人、弁護士4人、検察官2人、行政官僚2人、法学者1名であるが、実際には司法ムラ社会や情実、政治で決まり、選挙ではないが出したい人より出たい人で決まってしまうそうで、このあたりは某公共放送の人事ともよく似ているかもしれない。

最高裁の駄目さ加減を象徴する裁判が、いわゆる大相撲の八百長事件である。小学館の「週刊ポスト」が長く取材を続け、その後講談社の「週刊現代」がこの問題を長期連載するが、相撲協会が事実無根として同誌を訴え、最高裁が講談社に4400万円の損害賠償を命じた直後、警視庁が相撲界の野球賭博捜査で関取衆の携帯電話から、実際に八百長相撲が行なわれていたことを突き止める。

それまでは名誉棄損事件の賠償金額は比較的少なかったが、政治家の圧力と国会の突き上げで認容額や賠償金が高額になる。そして、政治家の権利を最大限に尊重し、判決が大企業寄りになり、週刊誌への提訴、そしてメディアの敗訴というケースが増えたが、この1件だけでもいかに裁判官がいい加減か、最高裁がまったくの機能不全に陥っているかがよくわかる。

裁判の質が信じられないほど劣化し、常識や良識を欠いた非常識な判決が多いと著者はいうが、たとえば認知症の老人が外出して電車に跳ねられ、この家族に対するJRの損害賠償請求を認めた名古屋地裁の判決では、賠償額も高額であるが別居している長男にまで請求が及んだという。この裁判官も最高裁調査官経験者で、悪い先例をつくってしまったと著者は嘆いている。

環境保全市街地の景観を損なうとして、開発デベロッパーの建築差し止めを命じた地方自治体の首長が訴えられ、行政体ではなく首長個人が損害賠償をするという実に奇妙な都市景観訴訟判決も、今後の地方行政に無用な制限を加える意味でやはり良くない先例をつくってしまった。

東日本大震災による福島原発事故によって、全国で18件あった運転差し止め訴訟のうち2か所以外却下していたことから、原発事故を防げなかった裁判所は世論の大きな批判を浴びた。チェルノブイリ以後、世界の電力会社は深刻事故対策を取ったが、日本は電力会社も裁判所もそれをしなかった。福島で起こったことは、決して想定外ではなかったのである。最高裁はそれ以後裁判官に対して、世間がうるさいから原発については踏み込んだ判断をしてよいと指示しているそうである。

一方で、著者が強調しているのが日本のマスメディアの責任である。今や大手の新聞やテレビは、国民の知る権利に奉仕して司法を厳しく監視、批判し続けるという役割を完全に放棄している。全国紙ほど、良心的な記者が記事を書きにくい状況になっている。彼らもいわば「檻」のなかにいて、その檻が裁判官より少しだけ広いだけで、記者の多くが法律や裁判、司法について何も知らないと手厳しい。

さらに問題なのは、日本の司法の崩壊ともいえるこうした現実を当の国会議員たちが何ら問題にもしていないことである。彼らの無知は今に始まったことではないが、TPPといい集団安全保障といい年金資金運営といい、まさに今後の日本の存続にかかわる最重要テーマについて真剣に議論しようとしない。

著者が裁判官時代、「アメリカでは速記官が法廷でのやりとりをすべて記録している」と論文に書いたら、最高裁事務局から「最高裁が進める速記官養成廃止の方針に反するから削除しろ」といわれたそうだ。これは若手裁判官に検閲や発禁処分を強要する明らかな憲法違反であることを当局者は知っているのかと揶揄しながら、著者のところには体制を壊すのかという反対がよく来るそうだが、次のようなエピソードを紹介して皮肉っている。

ショスタコーヴィチはスターリンが大嫌いだったが、それと同じくらい憎んでいたのが、強制収容所の実態に目を向けず、ソ連を定期的に訪問しては礼賛記事を書いたヨーロッパの親ソ知識人たちだったと。

真の良心や正義感を持っていたら、本当は裁判官や検察官などやっていられないのかもしれない。順序は逆になったが、「絶望の裁判所」もぜひ読んでみたい。

(本屋学問 2016年1月19日)

人間は利口なのかバカなのか

先に、正月早々、ラチもない?疑問が湧いてきたといって、「人間は大きいのか小さいのか」という話を書いた。これは続きのような話である。読売新聞の新春対談(1月1日、4日付け)で、同紙特別編集委員の橋本五郎さんと宗教学者の山折哲雄さんが話している。これはラチもない話ではない。

昨年11月のパリ同時テロ、さかのぼっては01年11月の米同時テロについて、橋本氏は宗教と文明のぶつかり合いがテロというかたちで出てきたものだといい、山折氏も、国際政治学者サミュエル・ハンチントンの唱えた「文明の衝突」の時代に入ったといい文明の2つの主軸は宗教と民族だという。

ハンチントンはほぼ20年前の著作「文明の衝突」で、宗教や文化の違う、中華文明、キリスト教文明、イスラム文明など、8つの文明間で紛争が起きると予測した。日本文明もその1つに挙げられており、日本文明については、中華文明から派生したとしながらも日本一国の独立した文明だとする。ともあれハンチントンの予測は現代においてまさに的中しつつある。

また山折氏の、狩猟社会にみられる部族対立の戦いが、近代社会の真っただ中に登場してきたという指摘も興味深い。テロという狩猟社会的な攻撃と近代国家の軍事力は噛み合わない。巨ゾウがハチの砲撃を防ぐような、あるいは巨象がアリを踏みつぶして根絶やしにするような難しさがある。

しかし古来より人類は戦争する動物である。デヴィット・クリスチャン著「ビッグヒストリー入門」では、ユーラシア大陸東部ではヨーロッパ人の侵略が一世紀以上にわたった。最初はポルトガルとスペインの艦船、一世紀遅れてオランダとイギリスの艦船が侵攻した。

同書が好著として挙げるジャレド・ダイアモンド著「銃・病原菌・鉄」(倉骨彰訳)は、10年ほど前に出版されたものだが、ヨーロッパ人が他の大陸を征服した例として、スペインによるインカ帝国征服がある。1532年、ローマ帝国が派遣したスペインが160数名の部隊、60頭の騎馬と鉄製の銃や兵器を駆使して8万のインカ兵を蹴散らした。その時インカ帝国には馬も鉄砲も、天然痘への免疫もなかった。

第一次世界大戦を「ビッグヒストリー入門」で単純化すると、「1914年、オーストリアの皇太子がセルビアで暗殺され、オーストリアがセルビアに侵攻し、セルビアを支援してロシアが介入し、ロシアにドイツが宣戦布告し、今度はそのドイツに対してロシアの同盟国だったフランス、イギリスが参戦し、遅れてアメリカ合衆国もドイツ戦に参戦した。この間、アフリカ、太平洋、中国にあったドイツの植民地は、フランス、イギリス、日本の軍隊が押さえた」となり、これがまともな政治家や大人のやることか、と、がっかりさせられる。だから「人間は利口なのかバカなのか」とラチもない疑問が湧いてくる。

それでは結論にならないので山折氏の意見を聞くと、日本人の意識は「森林社会と適合する縄文的な世界観、農耕社会的な世界観、近代的な世界観、の3層構造である。キリスト教圏やイスラム教圏の歴史は、古きものを根こそぎにし、新しいものにして発展してきており、重層化機能が働かないが、日本人は戦争や災害などの危機には3層構造の価値観を引き出して柔軟に対応してきた」という。

氏の意見は、先の「ビッグヒストリー入門」が「歴史をみると、近代的な政治形態の創出によって、伝統的な社会構造と規制制度が崩壊させられた事例が多かったなかで、日本は社会の基本構造を破壊することなく、近代的な産業経済への移行に成功した数少ない伝統社会の1つだった」といっていることとつながる。いまこそ日本的な重層思考が世界に必要な時ではないか。

(山勘 2016年1月13日)

人間は大きいのか小さいのか

人間は大きいのか小さいのか―。正月早々、ラチもない?疑問が湧いてきた。きっかけは昨年暮れにビッグニュースとなった、日本で生まれた「新しい元素」の話である。この元素は、国際機関によって、「新しい元素」として認定され、日本に“名付け親”になる初めての命名権が与えられた。

ところがこの元素、金属系元素のように目に見える元素ではない。ある異なる元素を“加速器”によって高速で衝突させた瞬間に生れる元素で、姿をあらわしてもアッと言う間に別の元素に代わってしまうという。こんな、はかない存在の元素でも、確かに「存在」すると証明されるのは驚きである。

話は飛ぶが、最近読んだ「ビッグヒストリー入門」(デヴィット・クリスチャン 著 渡辺政隆 訳)によれば、宇宙は138億年前の「ビックバン」に始まった。その最初のビックバンによる「宇宙の始まりは小さく、おそらく1個の原子より小さかった。その宇宙はとんでもなく高温(何十億度以上!)で物質、エネルギー、素粒子、空間、時間すべてがギュギュッと詰まっていた」と言い、そのエネルギーで宇宙は、もしかしたら光よりも速い速度で爆発的に膨張したという。小さな元素による宇宙のはじまりに驚く。

以来、広大な宇宙ができ、水素とヘリウムというありふれた元素から、やがて炭素、酸素、窒素、金、銀、ウランなど、他の重要なあらゆる元素が雲となって充満し、重力で引きつけ合いながら銀河ができ惑星ができ、恒星ができ、地球ができた。

そして今から35億年前(地球誕生から10億年経ったころ)、海中で「原核生物」と呼ばれる単細胞生物が生まれた。さらに20億年ほど前に「真核生物」が誕生し、6億年前に「多細胞生物」が登場。その中から、ほぼ5億年前に海から陸上を目指すものが出た(おそらく初期の植物や節足動物)。それ以来、何百万種もの大型生物が誕生、死滅を繰り返し、2000万年前に初期の類人猿にあたるサルが、700万年前から何種類かの類人猿が、25万年前にわれわれホモ・サピエンスが登場した。

本書の本論は人類史だが、私の少論は本書の内容を紹介することではない。前述の宇宙と人類の誕生話は本書の「はじまる前の物語」に書かれている短い話である。本論を飛ばして、最後に訳者、渡辺政隆氏の「訳者あとがき」から一文を引用したい。

氏は、人類史のこれからの時代区分について、「本書の最後で紹介されている、アントロポシーン(人新世=ひとしんせい)という新しい概念は、地球環境を大きく改変する力を手に入れた人類が、地球史に新たな刻印を刻もうとしているという視点である」といい、さらに「はてさて、われわれ人類は、この地球を改変する知恵と力を行使するほどの存在なのだろうか。所詮、泡沫の存在かもしれないのに。いや、宇宙の歴史138億年の中のちっぽけな存在であることを自覚すれば、すこしは謙虚さを身につけられるかもしれない。それには本書がうってつけである」と結んでいる。

で、書き出しの「人間は大きいのか小さいのか」という話だが、物質をつくり出す小さな元素、狩猟採集時代は20万年以上、農耕時代はおよそ1万年、近代はまだ250年というスケール。物質の大小、時間の長短、それを測る微細な尺度や雄大なスケールの当て方で人間に対する評価は変わる。

結局、人間は「小さいけれども大きい」存在とも「大きいけれども小さい」存在ともいえそうだが、肝に銘ずべきは、短い「近代」で手に入れた科学で生物圏と環境を支配する人間が、大きかろうが小さかろうが、宇宙規模でみれば、ただの泡沫的存在かもしれないという自覚であろう。

(山勘 2016年1月13日)

正月の“ヒューマン・ウオッチング”

正月早々の巷の、“バード・ウオッチング”ならぬ“ヒューマン・ウオッチング”の話である。ちょっといい話とあまりよくない話がある。

あまりよくない話から始めると、渋谷で映画「海難1890」を見た。映画は実に感動的だったが、ここは映画の話ではない。

その映画館のあるビルのエレベーターを1階で待っていた。5〜6人が待っていたと思う。エレベーターが着いてドアが開いた途端に、エレベーターから降りようとする何人かの人を割って入るようにして若い娘が乗り込んだ。その途端に降りる側の30代後半とおぼしき男性が、割れ鐘のような声で「降りるほうが先だ」と怒鳴った。

「降りるほうが先」には違いないが、男の声は常軌を逸した怒声だった。おだやかに言えば「注意・指導」にもなろうが、この怒声は耳にした人をみんな不愉快にさせるものがあった。さらに驚いたのは、くだんの娘である。チラとその表情をみたところ、何にも耳に聞こえなかったような涼しい顔でエレベーターに乗っていた。こんな女性が、とくに若い娘に増えてきたような気がするのは私だけだろうか。

これはちょっといい話。適当に放り込んでおいた小銭入れがけっこう一杯になっていたので、それを持ってコンビニに日用品を買いに行った。夜間だったのでレジもすいていたが、レジに行ったらすぐ後ろにお客が立ったので、その人に先を譲って勘定を済ませてもらい、その後で私がレジの皿に小銭入れの小銭をジャランと全部出して、「小銭を減らしたいんだけど、ここからお勘定を取ってくれる?」と頼んだら、「ハイ」と答えた若い男性店員が、小銭を分けて数えは始めた。それが実に丁寧で、最初に一円玉から使うようにまとめはじめて、それから五円玉、十円玉、五十円玉と進み最後に百円玉を使って千何百何十何円かの計算が終わった。あまり要領のよい店員さんには見えなかったが、その生真面目さがうれしくて思わず大きな声で「ありがとう」とお礼を言ってしまった。

これはある主婦に聞いた話。新宿の大型デパート(実は小田急)の地下食品売り場の“魚コーナー”で、ひと山ナンボの空揚げ用小魚(アジ)を見たら、普通は内臓が入ったままのことが多いのだが、なんと小魚のハラが割かれて内臓が抜いてあったという。「まあきれいネ」といったら、そばにいた店員の若い娘がニコニコして、「私がやったんです。はじめてで最初はグシャッとなって難しかったんですけど」と、グシャッという手振りをまじえて嬉しそうに言ったという。

それを傍で聞いていた今度は若い男性店員が「ぼくもやった」と言う。「何をやったの」と聞くと「これ」。魚の皮を剥いて裁いたという。聞いた魚の名前を私が忘れてしまったが、白身で中型の何とかいう魚だった。「きれいにできているネ」とホメたらその若者が「やった」とガッツポーズで喜んだという。なんということもない会話ではあるが、聞いてホンノリする話だ。

スペースがあるので冒頭の「海難1890」の話をすると、これは、1890年にトルコが友好親善のために日本に派遣した軍艦が、帰路の紀伊大島沖で遭難し、大勢の乗組員が島民に救われた事件と、1985年のイラン・イラク戦争勃発時に、テヘランに取り残された日本人がトルコからの救援機で脱出できた顛末を描いた感動作である。国や文化が違っても人間の「真心」が信じられる物語である。

ところが現実は、この正月、正確には1月12日、トルコのイスタンブールでイスラム国による自爆テロとみられる悲惨なテロ事件が起きた。よくない話どころではない、許しがたい話である。

(山勘 2016年1月13日)