2015年11月19日(木)午後3時〜午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議

室、参加者:狸吉、致智望、山勘、恵比寿っさん、ジョンレノ・ホツマ、本屋学問)

高幡童子さんが欠席された以外、皆さん定刻集合でした。今回はとくに身近なテーマのためか、エッセイ「どうする?自治会…」で盛り上がりました。できるだけ近所付き合いをしないように生活する世代や独居老人が増えて、それが近隣トラブルや孤独死につながるケースもあるとか。「天は自ら助くるものを助く」という序文で有名な本がありましたが、“自助”も覚束ない人間に限って他人と交わりたがらず、結果的に社会に大きな迷惑をかけてしまうということはよくあります。本当にどうしたらよいのか、すべてが納得できる解決策を見つけるのは難しいようです。

(今月の書感)

「人間の分際」(致智望)/「楽しい話―『川口塾』報告書」(本屋学問)/「嘘だらけの日中近現代史」(恵比寿っさん)

(今月のネットエッセイ)

「どうする?自治会・町内会」(山勘)/「『人のはなし』を聞かない風潮」(山勘)/「ホツマツタヱ検証旅行1」(ジョンレノ・ホツマ)/「メトロポリス」―古典SFの世界(狸吉)

(事務局)

人間の分際/曾野綾子(幻冬舎新書 本体800円)

人間には、個々に分際と言うものが有って、全ての者に共通して「為せば成る」とか、「努力すれば誰でも世界に通用するピアニストになれる」とか、青年は「大志を抱け」などと言うのがあるが、だからと言ってその希望が必ず成就するとは限らない。その人の能力分際を考えて「身の丈に合った暮らし方」「努力の仕方」が大切と言う。

人間には、個々に分際と言うものが有って、全ての者に共通して「為せば成る」とか、「努力すれば誰でも世界に通用するピアニストになれる」とか、青年は「大志を抱け」などと言うのがあるが、だからと言ってその希望が必ず成就するとは限らない。その人の能力分際を考えて「身の丈に合った暮らし方」「努力の仕方」が大切と言う。

蛇でも狸でも自分の体に合わせてネグラの穴の寸法にする、おおきくとも、ちいさくとも不安や不便を感じる。この「身の丈に合った暮らし方」をするのが、最大の贅沢であり、それを分際と言いそれを知るにもいささかの才能が要る。その分際以上でも以下でも本当に幸福になれないのが人間と言う。これが著者の心情であり、本書は、この分際にかかわる著者の短文を過去の作品から拾い出したエッセイ集である。

本書に謳われるエッセイのなかから、感銘をうけたものや、賛同できるものを選んで、私なりに取り上げて、コメントを付けてみた。

「やれば出来る」と言うのは、とんでもない思いあがり、と著者は言う。全ての人には、努力によってその人の可能性の分野を広げることが出来る部分もあるが、その程度は限られ「為せばなる」など酷い思いあがりと言う。今、日本人はもっと鍛えなければいけない。日本のマスコミは政府の悪口を言うのが好きで、自分のことは自分で守る人間になれ、とは言わない。危機に瀕し、如何したら人間が、冷静さ、思考の停止、弱い者をたすけるか、と言う人間性などを失わないでいられるか、と言う事が求めなければならない「時」である。

「人を疑うことで生じる幸せ」と言うのがある。著者が言うには、日本人は信じると言う言葉を、考え無に美徳として使っていると思う。信じるということは、疑うという操作を経た後の結果であるべきで、疑いもせずに信じるということは、厳密に言うと行為として成り立たないと言う。これは、日本人の一般常識的にかなり際どい発言で、注意が必要と思う。

私は、永年経営に携わってきたが、部下の報告、社員の仕事内容など、一々「それって、本当か」と疑ってみないと真実が見えて来ない、と言う体験を何度も経験している。だからと言って、この「疑う」と言う言葉を露わにするのを躊躇してきた。著者の言うこの発言は、痛快である。著者は、カネを払って買ってくれた読者に向かって言っている、言ってみればお客さんに言っている言葉である、そう考えると誠に痛快と思うが如何だろう。

心地良い言葉「愛」に付いての論旨。

「愛」の定義、「愛の為に死ねるか」である。子供がひとり燃える家の中に残された時、大抵の母親はとめるものがなければ、火の中にとびこもうとする。

それが、愛というものである。愛している男、あるいは女、その人の為に死ねるかどうか。それは我々にとって一つの踏み絵だ。

その他、愛ほど腐りやすいものはないと言うくだり、「愛は憎しみの変形である、」「無関心な人間は人を愛せない、」「愛は人間の義務である」など言いにくい事を色々な切り口で言っている。

幸せについての論調も面白い。

幸福は主観のなかにしかありえないという原則論が、この頃忘れかけいる。世間が無責任に思い描く体裁のいい家庭、栄光有る生涯と言ったものが「客観的幸福」として個人の生活の目標にされるが、「客観的幸福」など有りえない概念で、何でもすぐに間に合う時代だが、幸福の概念を創り出す力だけは、たった一人の孤独な作業によるものである。

著者は嘗て、精神分裂症になって精神科の医者の世話になった事があると言う。そこから這い上がって、数年かかって元に戻った経験から言っている。自分は、英雄的な戦いがあったわけでもない。偉大な結果をもたらしたものでもない。しかし、息子は母親が元気になってほっとしている。夫は何も言わないが、私と一緒に酒を飲み、運動をしてくれる。

私は、この時凡庸こそ限りなく普遍的で美しいと思うのであった。この幸せをテーマにしたコラムも「分」を知ればあるがままに生きられる、と言うこと。

この幸せについても、おカネを絡めた問題、欲が絡んだ問題、など等、ほかの切り口からも論じられており、世間で言う我儘勝手な人種を著者流の論議で厳しく批判している。

著者は、格好良く立ち回るおばさん族(おやじ族も同類かも知れないが)を痛烈に批判していて痛快である、補助金に頼るタックス・イーターとは役人のことであったが、今や国民全てがタックス・イーター化している。日常生活のあらゆる角度からの切り口から論じられる著者の論調は痛快である。今や、「痛快」では済まない時代になってきた。

追記: 本書は、大型書店で売れ筋1位になっていた。

(致智望 2015年11月9日)

楽しい話―「川口塾」報告書/川口幹夫(日本文化芸術財団 2011年9月30日)

この本は非売品だが、日本放送協会(NHK)第16代会長でNHK交響楽団理事長や日本文化芸術財団会長も務めた川口幹夫氏が、財団時代に講師として文化芸術普及活動事業「川口塾」で語った話や受講生たちとの質疑応答をまとめたものである。川口氏はNHKで「夢で会いましょう」を始め「紅白歌合戦」、「おしん」、「ドラマ人間模様」、「シルクロード」、「ラジオ深夜便」といった数々の伝説的番組を手がけた名プロデューサーとして知られ、本書から同氏の人柄や番組制作に対する考えかた、テレビのありかたなどがよくわかり、歴代のNHK会長も実名で登場するなかなかの内容である。

本人によれば旧制第7高等学校(鹿児島)在学中の1945年に召集された陸軍最後の現役兵で、わずか数か月の軍隊生活のなかで日本軍の統率のなさ、組織の中身のなさを肌身で感じたという。その後東京大学文学部に進んで近松門左衛門や井原西鶴に傾倒し、卒業論文は歌舞伎だった。東大に合格できたのもNHKに入れたのも運が良かっただけというが、軍隊経験から得た自分が信じる道を進むという信念や生きかたは、1950年にNHKに入社してからも変わることはなかったようだ。

最初の赴任地福岡でラジオ番組のディレクターからスタートしたが、テレビが始まると東京に呼び戻され芸能部で音楽を担当することになる。「私はドラマを志望したんですけど…」と上司にいうと、「和田勉や吉田直哉のような才能あるドラマ希望者がいて、配属されないと死んでも死に切れないといっている。あいつらに死なれては困るからお前は音楽部だ」と。こうして、クラシックの知識はおろか歌も歌えず楽譜も読めない音楽部員が誕生することになった。

「最初は音楽番組に映像はいらないと思っていたが、映像があるとないとでは音楽の迫力が全然違う。音の印象を何倍にも拡大する。音楽を引き立たせるために映像をどうするか。そしてもう一つ、人がテレビに出ると、考えていることもすべて画面に出る。私のテレビ人生が始まったのです」。テレビの創成期にNHKに入社できた川口氏は、本当に幸運だったのかもしれない。

音楽バラエティ番組「夢であいましょう」は天才作家、永六輔がいたからできたと川口氏は語っているが、こんなエピソードが紹介されている。ある日の台本に「マルクス曰く」とあった。マルクスが本当にそんなことをいったかどうか知らないが、永六輔の台本でマルクスがいうと実におかしい。すると芸能局次長が、自分は京大の経済を出たがマルクスはこんなことはいっていない、カットしろと。

川口氏がこれはギャグだからといっても「こうなったら君が辞めるか、マルクスを削るかだな」と聞かない。そこで川口氏は現場に行って「永さん、俺辞めるよ」というと永は、「こんな言論弾圧まがいの指示に本来なら私が抗議すべきですが、川口さんが辞めるというのなら話は別。消しましょう、自分で書いたのを直すんだから」とあっさり削ってくれた。永六輔という作家の度量の大きさを知ったと川口氏は述懐しているが、すでに川口氏は現場で多くの信頼を得ていたのだろう。

吉田直哉、和田勉、深町幸男、岡崎栄、佐々木昭一郎といった名ディレクターを擁するドラマ部で、川口氏は部長として「ドラマ人間模様」など優れたテレビドラマを世に送り出す。試写会では感動するとすぐにハンカチを出して涙を拭くので、スタッフからは“よく泣く部長”と呼ばれ、和田勉から「川さんを泣かすためにドラマをつくるんだ」とからかわれたそうだ。

コメディドラマで二宮尊徳に裸踊りをさせたら、ある団体からNHKに抗議が来た。当時の小野吉郎会長(元・郵政次官)が謝れといったが、現場が謝ったらおしまいと川口氏も現場も辞表を懐に団結して、結局会長に謝らせた。上に立つ者はある程度は自分を無にして一歩前に踏み出す覚悟が必要だが、自分が間違っていたら潔く謝るというのが川口氏の持論である。

放送総局長当時、ドラマ部長時代の部下が朝の連続テレビ小説に「おしん」をやりたいと企画を持ってきた。もはや高度成長は終わり、時代は新しいものを求めて悲しく辛いものはもう古いというので、一度は部長レベルで却下されたと聞くと、川口氏は原作者の橋田壽賀子と直接会い、脚本を読んでまた泣いた。貧しい農家に生まれ、早くに父を亡くし、祖母に育てられたという自らの境遇と重ね合わせたのだろうか、川口氏は総局長命令で即座にゴーサインを出す。

1983年4月、放送が始まると視聴者からの声が殺到し、明治、大正、昭和と激動の時代を懸命に生きた女性3代への激励と賛美が湧き上がった。テーマがテーマだけにどのテレビ局も断わったという「おしん」は、NHKと川口氏というこれ以上ない舞台と人を得て、スタート3か月で最高視聴率62%、世界60か国以上で放映された日本のテレビドラマ史に輝く金字塔を打ち立てた。

NHKの名番組「シルクロード」も川口氏には忘れられない。開放政策に転じた中国の中央電視台が1982年、各国の放送機関に中国を題材にした企画を呼びかけ、当時NHKにはシルクロードの企画がいくつもあったことからすぐに応じたが、問題は取材費と中華思想だった。とにかく、当時の中国は金がない。それでも自分たちの思想は押し付ける。川口氏らは粘り強く交渉を続け、最終的に取材費と中国側に支払う金額が合計14億円になったが、映像ドキュメントという形で日中友好を築き、中国の歴史と日本人の心を確認できたと川口氏は回想している。もちろん、出版物は大いに売れて十分に元は取った。

川口氏は、人の嗜好は時代で巡るし、自分が感動したものを純粋に伝えたい、そういう率直さを素直に出すことが大事だと自らの経験から述べている。財団時代も「有形の文化は時を経ても残るが、無形の文化は人がいなくなれば失われる。口と耳で継承される邦楽は、一度絶えたら元に戻せない。だから、邦楽をやる」とその伝承に力を尽くしたという。

次期NHK会長の有力候補だった川口氏だが、報道畑の島桂次氏が提唱したNHKを世界の報道の中核とするGNN(グローバル・ニュース・ネットワーク)構想に批判的だったためか、政治力のある島氏との争いに敗れてN響理事長に収まる。しかし、その後島会長下でのGNN構想の頓挫や、政治との癒着を疑われる島氏の言動やNHK運営のありかたに対して「受信料不払い運動」が起こり、皮肉にも任期途中で辞任した島氏の後任としてNHK会長に迎えられ、2期6年の任期を全うした。職員1万8000人のうち6000人を削減するのが初仕事だったというが、人望が厚く人を適材適所に生かしてきた川口氏にとっては断腸の思いだったに違いない。

NHK会長は、川口氏のようなNHK出身者の場合も外部からの招聘もあるが、基本的には経営委員会によって選ばれる。だから、経営委員会が政府与党と密接な関係があり、NHKに影響を与えたい場合は、「政府が『右』といっているのに我々が『左』というわけにはいかない」と平気でいうような、公共放送のトップらしからぬお粗末な会長も出てくる。

NHKは受信料で運営される公共放送ではあるが、国営放送ではない。政権に擦り寄るような報道姿勢は慎むべきであり、トップは職員を委縮させるような発言をしてはいけない。新聞も同じである。なくなって困るのは、新聞紙を包み紙に使う八百屋か焼き芋屋だけだなどといわれないためにも、正確で毅然とした報道が望まれる。

川口氏は、一時期のNHKが報道を重視するあまり、最も大事なはずの教育、教養、歴史、文化番組をなくしてしまったと批判したことがあった。「報道が拡大欲や占有欲を優先させた結果、いろいろな問題が起こった。力を持つということは、本当は怖いことだ。それが政治と結び付くととくにね」。本書の最後でこうも語っている。テレビや新聞の使命と影響力を正しく理解していた数少ない見識人だったと思う。現在、このような人物がいないことは、日本のマスコミ界にとって実に残念である。

(本屋学問 2015年11月10日)

嘘だらけの日中近現代史/倉山 満(扶桑社新書 本体760円)

1973年香川県生まれ。憲政史研究者。

1966年中央大学文学部史学科を卒業後、同大学院博士前期課程を修了。

在学中より国士舘大学日本政教研究所非常勤研究員を務め、同大学で日本国憲法を教え現在に至る。日本近代史の泰斗でもある鳥海靖教授に師事し、同教授の退任に伴って同大学院を退学。

2012年希望日本研究所長を務める。

著書に 『誰が殺した?日本国憲法!』(講談社)、『検証 財務省の近現代史』(光文社)、『嘘だらけの日米近現代史』(扶桑社)など

はじめに

第1章 嘘だらけの古代「中国」史

第2章 欧州に翻弄された「清」と抗った「日本」

第3章 動乱大陸「中華民国」

第4章 満州事変で騙される日本

第5章 お人よしすぎる日本人

第6章 究極の中華皇帝!毛沢東の野望

第7章 中国の悪あがき

終 章 アベノミクスと中国崩壊の予兆

おわりに

私は中国通を自認してそれなりに情報収集をして来たので、一般の方よりは中国に対しての認識レベルは高いと思っていたが、本書では中国の本質的なところを端的に語っていて小気味よい。

はじめにでは、歴史に学ぶ中国人のあしらい方、とある。タイトルにある「近代」もいかなる意味でも中国にはないという。

本書は中国によって莫大な被害を被っている日本人に「歴史療法」のつもりで書いたと言います。

中国を理解する3つの法則は①力が全て②陰謀でごまかす③かわいそうな人たちで、万人の万人に対する闘争が中国大陸の本質だと指摘している。本書ですっぴんの中国を知り、腐れ縁の悪女から抜け出よう、と呼びかけています。

中国史は①王朝の成立②功臣の粛清③対外侵略④改竄歴史書の作成⑤閨閥、宦官など皇帝側近の跳梁⑥秘密結社の乱立と農民反乱の全国化⑦地方軍閥の中央侵入⑧戻る。始皇帝の秦のことは良く知られているが毛沢東も同じ(ここまでは私も認識していた)。そして、孔子は建前、本音は韓非子の「余計な奴は殺せ」だ、と(これもそう認識していました)。

習近平は毛沢東を目指しているように見受けられますが、ここでも繰り返すことになるのでしょうか。

近現代の日本での通説(教科書の内容など)を逐一掲げ、実際にはそうでない、と著者は言います。

その根拠として著者の克明な調査を彷彿させる論理展開となっています。そして、中国だけでなく、日本の近現代(明治から現在まで)の失政も随所にあげています。

たとえば、満州事変は日本の一方的な侵略(戦後)と言われてきているが、中華民国や張学良が日本に対して全く挑発していないと言い切れないと説きます。

支那と呼ぶのはやめて中国と呼ぶ(と日本は閣議決定)のは幣原喜重郎(外相)の言いだしたことのようです(この件は以前にこの会でも話題になりました)。

そして、国家は教育と軍事だと言います(同感)。北朝鮮や韓国、中国という厄介な隣国を持つ日本は、これで対等かつ有効な外交が実現できるという訳ですね。

現在の隣国の動きに比べ、日本の甘い対応が目につきます(これは筆者の感想です)。国家としてはのほほんとしてはいられないのです。

読了後の感想としては

教科書で学んだ明治以降の歴史は?個所がたくさんあるように感じたこと。中国や韓国に比べればマシかもしれないが。

本書では、具体的に記述しているので、史実について更なる検証が行われることを願っています。

(恵比寿っさん 2015年11月10日)

どうする?自治会・町内会

地域コミュニケーションの難しさは今に始まったことではない。古くは村人や地域における住民相互の助け合いが生きるための基本的なルールだった。その基準を守って従順に生きるのが基本であり、守らない者は群れからはじき出されて「村八分」となった。

もし住民の間で主張がぶつかれば、逃げ出すことのできない閉鎖社会にあって、事はこじれて深刻な問題となった。例えば、山に入って薪を拾う権利を巡って強い者と弱い者の間で「入会権」などの裁判沙汰が起きた。歴史をみれば、今も昔も、近場の人間の群れの中では、“温め合い”と“近親憎悪”の二率背反の価値観の間で悩みながら生きてきた。

で、冒頭のタイトル、「どうする?自治会・町内会」は、読んだ人も多いと思うが、朝日新聞(10月25日)の「フォーラム」欄の見出しをそっくり引用したものである。この記事は6回に渡って、特集したシリーズの最終回である。

その記事の、冒頭のリード部分を引用、紹介すると、「自治会・町内会についてのフォーラム最終回は、自治会を自分たちの手で作り直す取り組みを紹介します。自治会は必要か不要か、のアンケート結果と合わせて、これからの自治会のあり方のヒントを探ります」とある。

このシリーズ最終回の目玉は、「自治会・町内会は必要?不用?」のアンケート調査である。結果は、「必要」「どちらかと言えば必要」と答えた人は合わせて45%、「不用」「どちらかと言えば不用」は49%だった。

朝日が取り上げた「必要派」の代表的な意見は、「高齢化が進む今、最低限の共助組織として絶対に必要」「自治組織として置き換えられるものはない」といった意見、「不要派」では「掃除やごみ捨て場の設置など生活に必要なことは行政がやるべきだ」「見守りや、訪問しての声かけは行政の仕事」などだ。

この両者の言い分を聞くと、自助、共助、公助という言い方があるが、自助は当たり前で横に置くとして、「共助」と「公助」の真っ向ぶつかり合いの姿である。まさに今時の世相である。間を取りなす意見に「向こう三軒両隣」論や「活動を安全・防災など最小限にとどめるべきだ」とか、「災害時の備えや高齢者の見守りがメインならよい」と、賛否両派の活動見直し案がある。

つまるところ、このシリーズを通じ見えてきたのは、「共助」のエッセンスである「情」を振りかざす?賛成派の言い分と「公助」のエッセンスである「理」を振りかざす?反対派の言い分の激突である。そこから見えてきたのは、地方自治体が、本来行政がやるべき広報や事業の一端を、「情」の自治会・町内会に依頼して、慣例的に利用してきた構図がある。これは行政が“猛省”すべきポイントではないか。

またこの特集では、自治会・町内会の役員のなり手がないとう実態も紹介され、役員を押しつけられて泣き出したという「情」の押しつけの限界を見せるエピソードも紹介されていた。一方、「理」の反対派の強い主張も、何でもかんでも公、行政の責めに帰する今時日本の弊害、病理の現れではないか。

で、とどのつまりは、このまま「情」に基盤を置く、旧来型の自治会・町内会を続けて行くことは時代に合わなくなってきているというのが実態ではないか。多くの住民が、自治会・町内会不用論に傾く中で、存在意義を再構築する必要があるとすれば、自治会・町内会はそのあり方を根本的に見直す必要に迫られているということではないか。

(山勘 2015年11月14日)

「人のはなし」を聞かない風潮

いつの間にか日本人が失ってしまった“日本人らしさ”はいろいろあるが、「人のはなしを聞かない風潮」もその一つではないだろうか。ネットで検索すればあらゆる情報・知識が簡単に手に入るネット社会になり、特に若い層には、専門的な知識や人生の知恵に対する敬虔な姿勢が見られなくなった。人に相対して、謙虚に話を聞く姿勢を失い、相手が年長でも専門家でも恐れることなく質問し、反論し、自己主張をする時代になった。

テレビで真面目な(はずの)討論会や座談会を見ていて不愉快なのは、人の話の腰を折って覆いかぶせるように発言する場面が多いことである。とりわけ異なる見解をぶつけ合う政治関連の番組でそんな場面が多い。中でも女性出席者に「聞く」より「喋る」傾向が強い。

話は飛ぶが、人に物を教える「教え方」に関する本や教材やセミナーなどは多々あるが、「教わり方」を教える本や教材やセミナーなどは、皆無だろう。辞典によると、「教える」とは、「わからないことをわかるようにみちびくこと」とあるが、「教わる」のほうは「教えてもらう。まなぶ。」と簡単だ。

辞典に異をとなえるのは不遜だが、この「教わる」解釈はそっけなくて少々物足りない。たとえば「教わる」の解釈を、「教える」の裏返しで考えれば、「わからないことをわかるようにみちびかれること」となる。さらに、「みちびかれる」では受動的で積極性に欠けるから、「みちびいてもらう」と主体性をもたせれば、「教わる」とは、「分からないことを分かるように導いてもらうこと」となる。

ついでに言えば、「教わり方」に近い言葉に「習い方」がある。「習い方」は能動的で積極的な覚え方であり、「教わり方」は受動的な覚え方ではあるが必ずしも消極的ではない。主体性をもって積極的に教わることができる。大きな違いは、「習い方」が学ぶ「方法」に重きを置くのに対して、「教わり方」は学ぶ「姿勢」に重きを置くところに大きな違いがあると思う。

いきなりだが、旧海軍の至宝、山本五十六は、人にものを教える時は、「やってみせ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば 人は動かじ」と言った。この教えはリーダーシップの要諦として広く知られている。

そこで、「教わり方」についての直接的な教えがないとすれば―と思いついて、この山本五十六の「教え方」を逆になぞって意訳(違訳?)してみた。「先生のやり方をよくみて 大事なポイントをよく聞いて 実際に自分でやってみて やったことについて厳しい忠告を聞ければ 正しくできるようになる」というようなことになる。

言うまでもなく「厳しい忠告」は「ほめられる」の裏返しだが、近ごろ嘆かわしいのは、「教えられる者」が「教える者」に、自分の仕事や成果について評価や意見を求める時、最初から「褒められる」ことを期待して聞く人間が増えているように思われてならない。その傾向は、“教わる派”より“学ぶ派”に多いように見える。

山本五十六の先の教えには続きがあり、「話し合い 耳を傾け 承認し 任せてやらねば 人は育たず」と言っている。これらの教えには、教える側にとっても、教えられる側にとっても、重要なエッセンスとして、人の話を「よく聞く」姿勢の大切さが含まれている。

戦中派までは持っていたはずの、人の話をよく聞く態度、節操、謙虚さ、辛抱強さが失われた要因として、冒頭ではネット社会の弊害を挙げたが、その他に、自己表現を重視した戦後教育の弊害で、自己主張の強い人間が増えたことも一因だろう。いずれにしても、しつけや教育の場からやり直す必要があるのではないか。

(山勘 2015年11月14日)

ホツマツタヱ検証旅行1

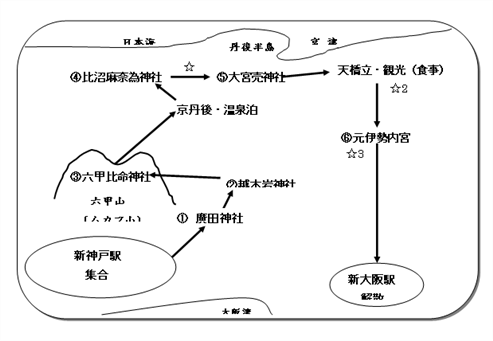

ホツマツタヱの記述を検証するため、ホツマツタヱ勉強会から総勢28名の参加者の方々と関西方面に行ってきました。

ホツマツタヱの記述を検証するため、ホツマツタヱ勉強会から総勢28名の参加者の方々と関西方面に行ってきました。

世間では公に認められていないホツマツタヱですが、現地に行って記述の痕跡を確認してきました。そして、訪問先の痕跡や状況から、参加された皆さん、それぞれの検証先を訪れたことに満足され本当に良かったと思いました。

今回の検証先は、ホツマツタヱの記述の中でも最重要と思われる、天照神と、天照神の祖父であり先生であった豊受神に関連している方々が祭られている所を選びました。

限られた時間で、此処も行きたい、あそこも行きたいで絞りに絞ってようやくたどり着いたのがこの地図の経路になりました。

最初の訪問先の廣田神社ではホツマツタヱの記述にある

「いわくす舟に 乗せ捨つる 翁ひろたと にしとのに ひたせばのちに・・・」

が語源になっていると考えられます。

両親(いさなぎ・いさなみ)の最初の子は厄年に生まれた「ヒルコ姫」を、儀式で川に流し、住吉の神が拾い上げ「ひろた」と育て上げた経緯があります。

厄が取れたのちは「ワカ姫」となり今の和歌山県の語源にもなっていると考えられます。

近くにある西宮神社とも関連があるが、今回は時間の関係で省きました。

「にしのと」とは西宮神社で現在はえびす様で有名になっていますが、住吉の神が住まわれていた。

今回の旅行のガイド役をお願いした現地に詳しい大江久幸氏の解説によると昔は六甲山もこの廣田神社の範囲であったようです。

二番目の訪問先の越木岩神社は、ワカ姫が勅使のアチヒコ(後のオモイカネ)に渡して結婚に至った歌の最後の「こいしき」から来ていることを解読された方がおられ分かったからです。

「きしいこそ つまをみきわに ことのねの とこにわきみを まつそこいしき」

という回り歌になっています。この回り歌とは、上から読んでも下から読んでも同じなため、この歌を受け取った者は、この歌に返事(返歌)が出来ず受け入れざるを得ない歌の事です。

和歌山のタマツ宮に居られたワカ姫(天照神のお姉さん)が勅使として来た「あちひこ」を見て、一目ぼれしてこの回り歌にした恋文を渡します。

「紀州にいらしてください。私は貴方の妻となって、いつも、おそばで琴を奏でて差し上げましょう。布団を敷いて貴方が来られるのを恋しい想いでお待ちしています。

受け取った「あちひこ」は返事に「思いかね」て後に「オモイカネ」と名が替わり、晴れて結婚され、ワカ姫は下照姫と名を変え天照神の妹の立場に替わります。

この越木岩神社の地名は西宮市甑(こしき)岩町で廣田神社とも近いが、甑岩と言わる古代の磐座がそびえ立って鎮座している光景を目前にして感無量でした。しかし、近くには住宅街が押し寄せ、磐座を残したままという条件で学校に売却したが学校閉鎖でマンション建築現場に置き換わってしまい、磐座が取り壊されようとなっており、残すよう署名活動されている現状を知りました。

初日の最大の検証先である六甲比命神社は巨大な磐座(いわくら)がご神体の神社です。六甲比命神社はほぼ六甲山の尾根上にあり、ここを起点とした夏至冬至ラインの南西には三国岩、天照神の磐座が鎮座し、東北へは主にセオリツ姫と関連する重要な聖地がずらりと並びます。

ムカツ峰が六甲山の旧名だったのですから、現在は六甲比命・六甲比女と表記されてロッコウヒメと呼ばれているものの、かっては向か津比女と記され、ムカツヒメと呼ばれていたに違いありません。この磐座が六甲山を象徴する最も重要な聖地であることを物語っています(この項、大江氏からの記述を転用)。

六甲山に大型バスの通れる道も出来ていますが、山の中の険しい道のりを大変な思いをしてたどり着きましたが、それだけに感無量になりました。

今回の検証旅行は東京から新幹線で新神戸集合、そこから貸切バスで1泊2日の旅行でしたが、二日目の検証先は次回報告させていただきます。

(ジョンレノ・ホツマ 2015年11月18日)

空想科学小説、いわゆるSFは19世紀後半のジュールベルヌやH.G.ウェルズに端を発し、1940年代のアメリカで最初のブームを迎え、日本でも70年代にブームとなった。 戦前から日本の作家も存在したが、作品の多くは当時の青少年に軍事知識を与えるものであり、海外の作家のように各国語に翻訳され、世界中で読まれるほどの魅力は無い。

空想科学小説、いわゆるSFは19世紀後半のジュールベルヌやH.G.ウェルズに端を発し、1940年代のアメリカで最初のブームを迎え、日本でも70年代にブームとなった。 戦前から日本の作家も存在したが、作品の多くは当時の青少年に軍事知識を与えるものであり、海外の作家のように各国語に翻訳され、世界中で読まれるほどの魅力は無い。

国民学校3年生で終戦を迎えた狸吉こと私は、たまたま手にした本を片端から貪り読んだ。その中の一冊が世界大衆小説文學全集(改造社 昭和3年)に収められた「メトロポリス」であった。その構想の雄大さ、よく理解はできぬものの思想の深さに圧倒され、繰り返し再読した。

![]() これは未来の世界が地上の楽園で遊び暮らす資本 家階級と、地底の団地に暮らす労働者階級に二分されている。余談ではあるが、これと似た未来をH.G.ウェルズはかの有名な「時間旅行者」で描いており、当時一般的な考えであったのであろう。

これは未来の世界が地上の楽園で遊び暮らす資本 家階級と、地底の団地に暮らす労働者階級に二分されている。余談ではあるが、これと似た未来をH.G.ウェルズはかの有名な「時間旅行者」で描いており、当時一般的な考えであったのであろう。

さて、本題に戻ると、この未来都市の支配者は若いときに妻を亡くし、それと同じ容姿を持つ人造人間、すなわちアンドロイドを天才発明家に依頼する。ところがこの発明家と支配者は若いときの恋敵で、発明家は依頼を引き受けたかに装い、アンドロイドに労働者を扇動する心を植え込む。彼女のアジ演説に狂った人々は都市を破壊しつくすが、最後に支配者と労働者の間に講和が成り立ち、共に復興に立ち上がるという荒筋。

この本は中学生のときに火事で焼けてしまいその後長らく忘れていた。数年前のある日、近くの古書店で偶然この本を見付け、あまり綺麗な状態ではなかったがすぐに買った。一週間後に同じ本屋に立ち寄ると、もっと状態のよい本が出ているではないか!値段は倍したが、これもすぐ買った。これがきっかけで昔読んだ古典SFと再会し、懐かしさと当時の感激が蘇ってきた。

ところで一時隆盛を極めたSFが、今日見る影もなく衰退したのは何故だろうか?思うに、産業革命以来の科学技術の発展が、どこかで不連続点を通過し、異次元世界に飛び込んだためではないのか。その不連続点とはコンピュータの出現である。蒸気機関の発明改良が個人や工房で行われたのに対し、鉄道・船舶・航空機・高層建築物など、科学技術の発展は次第に大きな組織を必要とするようになった。しかし、成果は常にモノの形で現れた。ところがコンピュータが齎したIT技術の進歩は、その目指す方向さえ一般人には分からない。私のような昭和人間には、一体この先どのような世界に連れて行かれるのか、漠然とした不安さえある。

たとえば、行政官庁が頼りとするスーパーコンピュータが、「健全な財政バランスを実現するシステム」を創製し、「高齢、認知症、近親者なし」などの条件を満たす対象を抽出する。そして介護ロボットに親身に世話をさせるが、ある日事故や自殺に見せかけて殺し、遺産は国庫に回収・・・などという想像はできぬか。IT技術の悪用が長年気付かれないのは、フォルクスワーゲン問題で実証済みだ。人類にとって「未来は常に今より快適な世界」では無いのかもしれない。

監視社会の恐怖を描いたジョージ・オーウェルの「1984年」は反ユートピア小説として有名であるが、だれしも気の滅入る小説ばかり読みたいとは思わないであろう。私もそうだが科学技術の進歩を賞賛し高揚感を得たいのだ。しかしながらそのような小説の生まれる時代はすでに終わったと感じる。悲しいかな!

(狸吉 2015年11月18日)