この本は初版から今日まで19刷を重ねる有名な論文であるが、今改めて読んでみると色々考えさせられるところが多かった。内容の概要としては、西欧での物理学が成立したのはキリスト教の言う教えを弁護し証明するためであった。しかし物理学の理論が整ってくるうちに次第にキリスト教の教えに矛盾が出てきて、却って聖書を疑問視するような問題が出てきた。

例えばアリストテレスの天動説までは大きな問題はなかったが、コペルニクス、ガレリイからデカルトニュートンの世代になると、地動説、万有引力の発見により、天体の運動が数式でシンプルに表現できるようになり、教会派のいう宇宙観についてはその立場はますます苦しくなってきた。

しかし、数式だけで我々をとりまく宇宙の現象を明確に説明できるのはごく一部であって、大部分は自然の中に厳然と存在する神々を否定することは出来ない。

著者の池内さんは、各章に分けて科学者が如何にその後のローマ教会派からの攻撃に対応してきたかを、実例を挙げて説明を加えている。それはマックスウエルの悪魔、永久機関、錬金術、あるいはアキレスと亀や、動く矢は不動である等のパラドックスの論理的解明をどうして説明するのかとの教会派からの攻勢に遭いながら、粘り強く結論を出して来た点を述べている。そして最終的には、宇宙論が科学者の考え方だけでは解決できそうにない多くの問題を抱えていることも示唆している。

この点は私も同感であるし、科学が万能ですべてを説明できても神の存在を否定することができない。其の例を1、2挙げてみると

(1)科学的手法を幾ら駆使しても、科学的手法だけでは未来を正確に予想できないよう、神々により制御されているのではないか。「君の寿命はX 年X日です」と言われたら、何もする気はしなくなるだろう。

(2)生物の中で人間だけが生存することは許されない。お互いに生物間の長所と欠点を分かち合いながら、バランスをとって生きている。突出した1種類の生存は神が許さない。

まだ実例はあるが、この書を読んで「科学がすべてで神は不要」と言う結論は絶対に出せないと確信した。

本書は最初の核兵器がどのように開発され、使われたかについての、世界で最も完全な歴史書である。著者は1937年生まれのアメリカのジャーナリスト。米ソの核軍備競争が極限にあった1979年、著者は“ある種の絶望的な気分のなかで”執筆を思い立ち、それから5年に及ぶ300人以上の科学者らへの取材をはじめ膨大な文献資料に当たり、広島と長崎にも足を運んで1986年に出版した。1988年にはピュリツァー賞を受賞したが、本書に賛辞を寄せたカール・セーガン、アイザック・アシモフ、ノーベル物理学賞受賞者のユージン・ウィグナー、エミリオ・セグレなど錚錚たる科学者の名が、この本の価値をいっそう高めている。

本書によれば、原爆の歴史を理解するには、20世紀の歴史のなかに4つの流れを追わなければならないという。

第一はヨーロッパでの原子物理学の発展史、つまり、ウランの核分裂の発見とヒトラーの台頭による中断。

第二は、アメリカでシラード、テラーらハンガリーからの亡命物理学者の働きかけで始まり、オッペンハイマーが指揮した原爆開発プロジェクトで、史上初の核爆発実験「トリニティ」で終焉する。

第三は、ドイツ滅亡後の広島、長崎への原爆投下までの戦時下の国際政治と、アメリカ政府、軍部指導者、それに危険を感じた科学者たちの動き。第四は、2つの原爆がもたらした地獄とその後の冷戦下の夥しい数の核実験、その影響による多くの被曝者、さらに平和的利用とされた原子力発電がもたらした深刻な放射能汚染。もちろん、本書には書かれていないが、その後のチェルノブイリ、スリーマイル島、そしてフクシマの原発事故は、まさにリアルタイムで経験している深刻な現実である。

本書を読み進むにつけ、ヒトラーのナチスが存在しなければ、おそらく原子爆弾は完成しなかったのではないか、という思いが強い。1930年代にはすでにヨーロッパや日本の物理学者たちが、核の連鎖反応による超爆発、つまり原子爆弾の可能性について論文を発表していた。たとえば、水素の熱核反応を起こさせるのに核の連鎖反応を利用することを最初に考えたのはフェルミとテラーではなく、京都大学理学部の萩原篤太郎であると紹介しているのも興味深い。

萩原は1941年に「超爆発的U235」について講演し、核分裂と熱核融合の関連について「もしU235が大量に適当な濃度で生産されるのであれば、U235は一定量の水素への起爆剤としても使える」と水素爆弾の可能性についても述べた。日本の核物理学研究が、当時すでに世界的水準にあったことを物語るエピソードといえる。

第二次世界大戦が始まると、ドイツは総動員体制で原子爆弾の開発に国運を賭けた。それに対してユダヤ系物理学者たちは、もしナチスが先に原子爆弾を開発したらという強い強迫観念から、アメリカを必死に説得して原子爆弾開発に着手させる。彼らに先を越された世界の結末は、想像するに余りあるものだったからである。

計画はアメリカとヨーロッパの英知を結集して1942年に始まり、3年後の1945年7月には世界最初の核兵器を完成させたわけだが、ドイツが実現できなかったサイクロトロンや分離管、ガス拡散や遠心分離によるウラン濃縮技術を手中にしたことが、結果的にこの大戦を終結させたことは重要な意味を持つ。まさに不可能を可能にした、まれに見る開発プロジェクトだったのである。

著者は「日本語版に寄せて」のなかで、「先進産業国家のなかで日本だけが核武装を控えてきた。戦争で破壊されたことによって、潜在的核武装能力を有するにもかかわらず、その無意味さを誰よりも早く学んだ。本書が日本のそのような努力に貢献することを願っている」と結んでいる。原子爆弾による世界唯一の被爆国である日本が、世界の核廃絶に向けてアピールする言動の真価が問われている。

日本語版は1993年に啓学出版から刊行され、その後出版社の事情で絶版になったが、岩波書店など8出版社の共同復刊事業として、原爆投下後50年の1995年に紀伊国屋書店が再び本書を世に問うべく、この改訂新版を刊行した。そうした出版に至る経緯を見るとき、著者の力量や内容はもちろん、翻訳者、出版社、編集者、印刷所が一体となって、まさに出版事業とは何かを見事に具現したケースであり、同じ出版に携わる者として心から敬意を表したい。

さらにいえば、上巻740ページ、下巻736ページの大部を、今後主流になるといわれる電子書籍ツールで読もうと考えたとき、どのように読書意欲を持続して読み進められるか、一度試してみたい気はする。

なお、同じ著者が「原爆から水爆へ」―東西冷戦の知られざる内幕(上・下)を書いている。別の機会にぜひ紹介したいと考えている。

(本屋学問)

本書は2つのテーマからなっており、一つは如何に炭酸ガス説が捏造されてきたデータであったかが調査報告されており、内容も以前読んだものとも重複しているところもありました。

もう一つのテーマは、今、問題になった原子力発電所についての膨大な排熱のことです。

原子炉で生まれた熱エネルギーの1/3は電気になるが、残りは熱となり海に捨てている。海水で水蒸気を冷却して、水に戻している。

別の比較では日本中の一級河川109の全ての量の水を3.1℃上昇させる熱量にも匹敵するとも。改めて、事の重要性を知りました。

原子力発電を推進し正当化するために、二酸化炭素温暖化説を打ち出して(打ち出さざるを得なかった)本質的な問題点を隠してしまっていることが本書によりわかりました。

著者の指摘されていることが全て事実であるかどうか、確認するすべもありませんが、指摘された問題を揉み消すのではなく、データを基にした反論や考察などマスコミも積極的に公表できる世界になればなあと思いました。

昨年発行の本書には、既に原発のメルトダウンの危険性を警告していたのには驚きです。エコのため良かれと思ってやっていることでも、実は他で破壊を生んでいる事実があることを知るべきであり、エネルギー問題を自然との共生とのなかでもっと真剣に考えるべきと思いました。

(ジョンレノ・ホツマ)

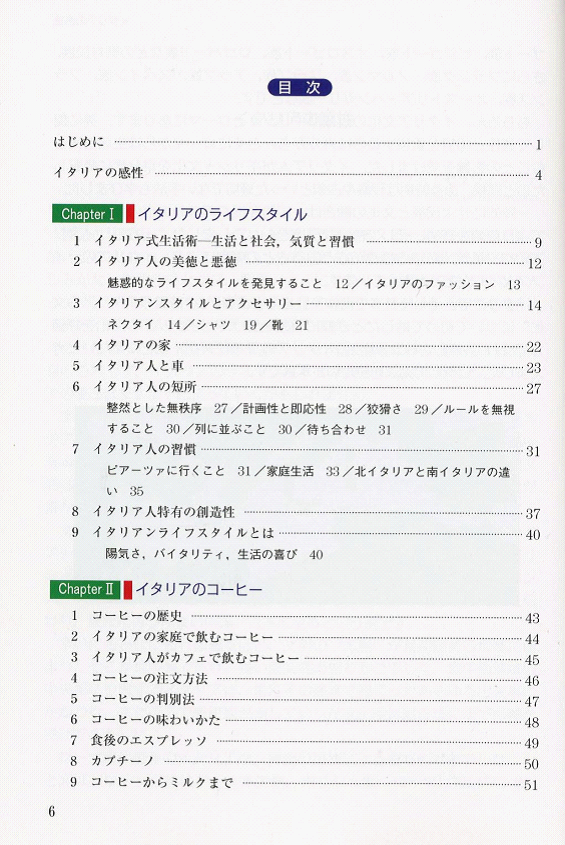

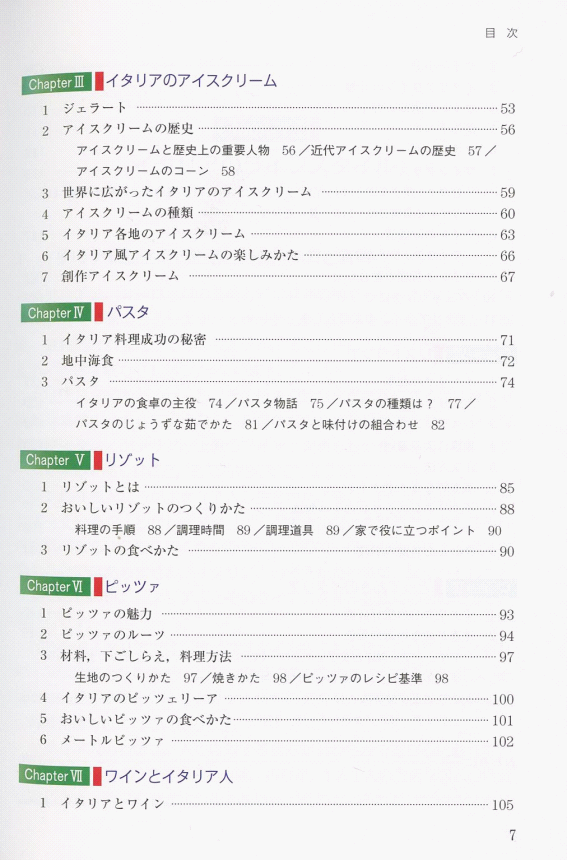

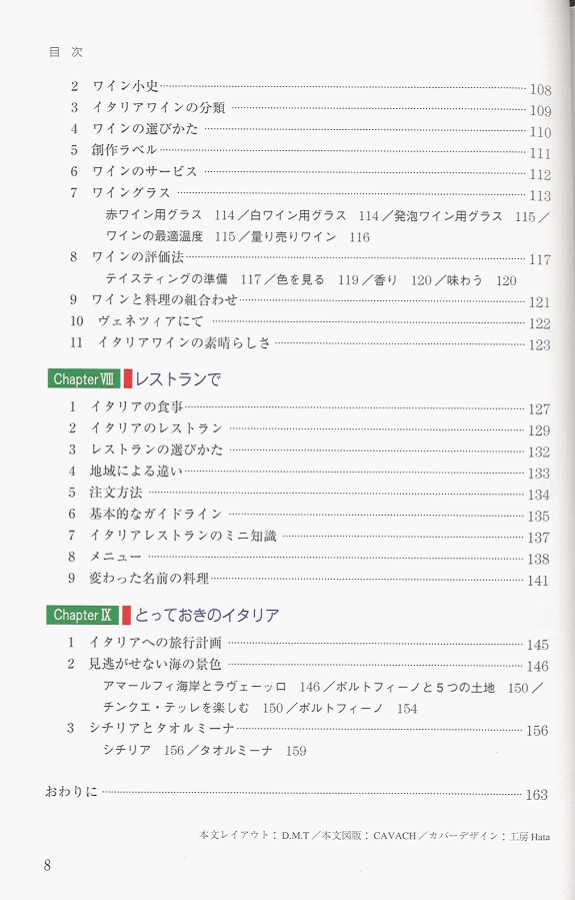

ジュゼッペ・セラヴェッア著/岡本三宣(みよし)訳 オフィスHANS 2008年

ある国の特性を他の国の人々に理解させるのは難しい。書物で理解させるには歴史、言語、風土、芸術、文化、社会習慣、国民性など様々な角度から膨大な記述が必要となろう。そのような書物は膨大なページ数となり、大方の読者は敬遠してしまう。また、それを誰が書くかも問題だ。その国で生まれ育った人は、自国のことはすべてあまりに当然で、何をどう説明すべきか迷い、逆に外国人はとかく皮相的な理解に陥りやすいのではないか?

本書はそのような困難を乗り越えた貴重な一冊である。著者はイタリア南部生まれのイタリア人。日本企業の工場マネージャ、研究開発部長を歴任。イタリア国内および世界各国を回り、その地の生活文化を調べた。訳者は同じ会社で研究開発のリーダーを務め超極細繊維を開発した。旅行好きで地球を35周した由。二人の役割は著者と訳者となっているが、互いに密接に協力しあい実質的な共著である。目次の前の「はじめに」で、訳者がこの本が誕生した経緯を書き、それに続いて著者が「イタリアの感性」を解説している。ファッションの国のイタリア紳士が憧れる靴は、実は正統派のイギリス製であることなど、その国の住人でなければ知る機会もあるまい。また、イタリアの社長・会長クラスの人がイギリス製の靴を履いているのを訳者が確認した埋め草記事は面白い。この二人の稀有な出会いから生まれた本を我々が読めるのはまことに幸運である。

内容はイタリアの食とライフスタイルを通じ、イタリア文化をコンパクトに分かりやすく解説している。イタリアの食文化を代表するエスプッレソ、ジェラート、パスタ、リゾット、ピッツアについて、歴史、作り方、おいしいものの見分け方、楽しみ方が語られている。リゾットをスプーンで食べてはいけない(訳者はこの禁を犯し注意された由)など、イタリアの慣習が随所に解説されている。同じピッツアでもローマでは薄くてカリカリが好まれ、ナポリでは厚くて柔らかいが好まれるなど、地域により人々のの好みが正反対となることも。

食と同様ワインについても、歴史、特性、選び方、飲み方など、著者はたっぷりとその薀蓄を傾ける。それでいながら、「最良のイタリアワインは?と聞かれても答えはない。おいしいと感じたワインが最良です」と述べているのは心憎い。初心者のために食事と合うワインの選び方、グラスの種類、供し方、飲み方の解説もあり、大いに勉強になった。

イタリアの国土は南北に長く、寒冷な北部はスイス・オーストリアとアルプス文化圏を構成する。それに引き換え南部はアフリカのチュニスと同緯度にあり、気候風土・気質・ライフスタイルは北部と非常に異なる。北部のレストランは夕方7時半頃から混み始め、10時頃に最後の客が入る。それに引き換え南部では9時半頃から混み始め、真夜中を過ぎても入れる。パスタの包装も北部では中身が見えないダンボール箱を、南部では一部に透明な窓を設けたダンボール箱を、同じメーカが別々に用意しているとのこと。つまるところ個性主義がイタリア文化の特質であろうか。個性的な集団が互いに折り合いをつけて一つの国家を形成していることが面白い。

B5判164ページのコンパクトな本で、イタリア文化が一応分かったような気分にさせてもらったのは有難い。

(狸吉)